再生医療事業部

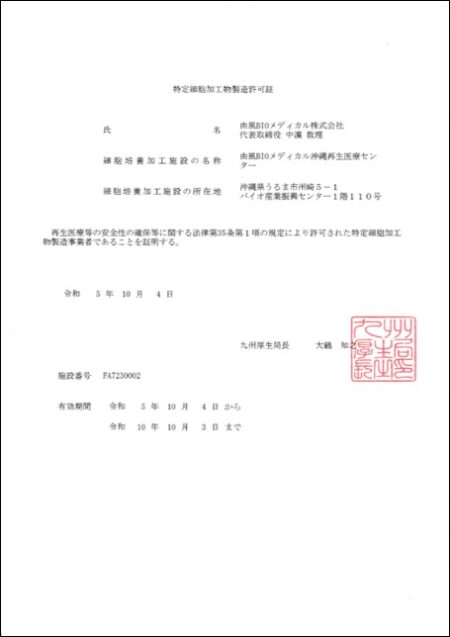

当社は、厚生労働省の許認可(施設番号:FA7230002)を受け、「再生医療製品等に関する安全性の確保等に関する法律」に準拠するサービスを提供しています。

具体的には、医療機関様からの特定細胞加工物の製造受託(再生医療CMO:Contract Manufacturing Organization;医薬品製造受託機関)、再生医療CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization;医薬品開発製造受託機関)、医療機関様や他社様からの医療機関様の再生医療等の提供に係る手続き支援、細胞培養加工施設(CPC:Cell Processing Center)の導入・運用支援を実施しています。

なお、CDMOとは、製薬企業向けの医薬品受託製造、開発段階における治験薬製造及び製造条件の最適化など、製造・開発面における包括的なサービスを提供する事業です。

また、再生医療安全確保法に準拠して運用される「再生医療サービスの3大課題」の解決に向け、日本を代表する研究機関である特定国立研究開発法人理化学研究所発のメディカルサイエンス企業である株式会社理研免疫再生医学との連携や、株式会社日立製作所および日立グローバルライフソリューションズ株式会社との協創を通じ、「社会医療としての再生医療」と「再生医療の産業化」の実現にむけて真摯に取り組んでいます。

当社の再生医療事業にご興味を持っていただける医療機関様、医療関係者様、患者様、医療コーディネーター様は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

■再生医療とは

再生医療とは、ES幹細胞(ヒト胚性幹細胞)やiPS細胞(人工多能性幹細胞)、その他の有効な細胞を用いて、欠損した臓器や組織を再生させ、身体機能の回復を目指す医療です。以下に再生医療について詳しく説明します。

■再生医療の概要と特徴

再生医療は、特に既存の医薬品では治療が難しい疾患や、有効な治療法が確立されていない疾病に対して、先端医療として期待されています。幹細胞やiPS細胞を利用することで、失われた機能を再生させることを目指します。例えば、心臓病や神経変性疾患、皮膚の再生、視力回復など、幅広い疾患に応用されています。

■再生医療の実績

世界で初めてiPS細胞を用いた移植手術が行われるなど、着実に成果を上げています。有望な治療法として注目されており、研究開発が進められています。再生医療は、新しい医療であるため、安全性を確保しつつ迅速に提供する必要があります。政府は法律や規制を整備し、再生医療の実用化を推進しています。

■再生医療等製品と特定細胞加工物

再生医療に用いられる細胞薬は、再生医療等製品という群と特定細胞加工物という群に大きく分類されます。再生医療等製品は「薬機法」に基づき運用され、特定細胞加工物は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づいて運用されます。これらの違いについて説明します。

■薬機法とは

薬機法は、医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性を確保するために制定されています。医薬品や医療機器の承認、製造、販売、使用に関する規制を定めています。薬機法は、再生医療においても一部適用されますが、再生医療専用の法律ではありません。

■再生医療等に関する安全性等の確保に関する法律とは

再生医療安全確保法もしくは再生医療安確法と略して呼ばれることも多いこの法律は、再生医療の安全性を確保するために平成26年に施行されています。

再生医療等の提供に係る手続きや細胞培養加工の外部委託のルールなどを定めており、特定認定再生医療等委員会あるいは認定再生医療員会を通じて再生医療等の提供計画を審査し、安全性を確認しています。

再生医療は、有効な治療法のなかった疾患の治療ができる可能性があり、国民の期待が高まっています。しかし、新しい医療であるため、安全性を確保しつつ迅速に提供するために、これらの法律が運用されています。

■再生医療の種類

日本における再生医療は、「再生医療等に関する安全性の確保等に関する法律」に基づき、そのリスクに応じて第一種再生医療等、第二種再生医療等、第三種再生医療等の3つのカテゴリーに分類されています。実施に際し、それぞれに異なる手続きと規制が適用されます。以下に、それぞれのカテゴリーの特徴と違いを説明します。

■第一種再生医療等とは

これまでヒトに実施された事例が極めて少ないため、既知・未知を含めてリスクが高く想定される再生医療です。例として、ES細胞やiPS細胞、他人の幹細胞を利用する再生医療などが挙げられます。第一種再生医療等の実施には、事前に特定認定再生医療等委員会の審査を経る必要があります。

■第二種再生医療等とは

すでにヒトに実施された事例がある程度あり、中程度のリスクが想定される再生医療です。例として、患者様自身の体性幹細胞を利用する再生医療などが挙げられ、自家脂肪由来幹細胞を用いた治療が有名です。その他、多血小板血漿(PRP)の関節内注射なども第二種再生医療に該当します。第二種再生医療等の実施には、事前に特定認定再生医療等委員会の審査を経る必要があります。

■第三種再生医療等とは

もともと細胞が持っている機能を利用し、大きな操作を加えないため、想定されるリスクが比較的小さい再生医療です。例として、加工を施した体性細胞(関節内注射以外の多血小板血漿:PRPなど)が挙げられます。がん免疫療法も第三種再生医療に該当します。第三種種再生医療等の実施には、事前に特定再生医療等委員会の審査を経る必要があります。